Description

Référence : 31950

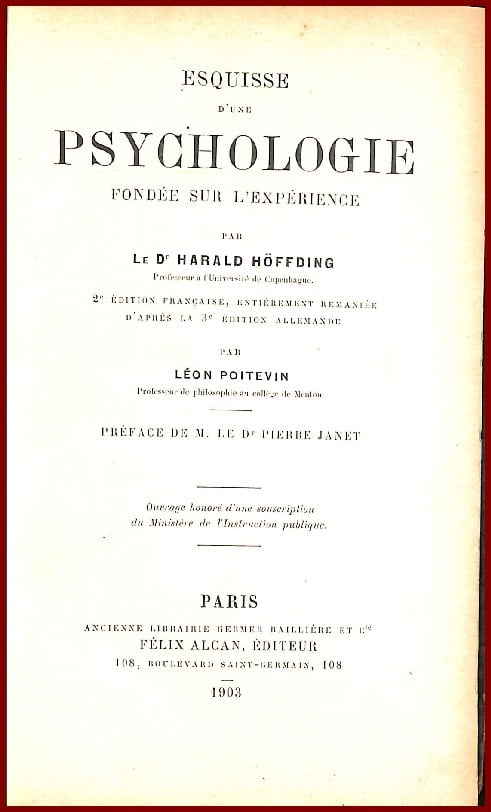

Léon POITEVIN – ESQUISSE d’une PSYCHOLOGIE fondée sur l’expérience

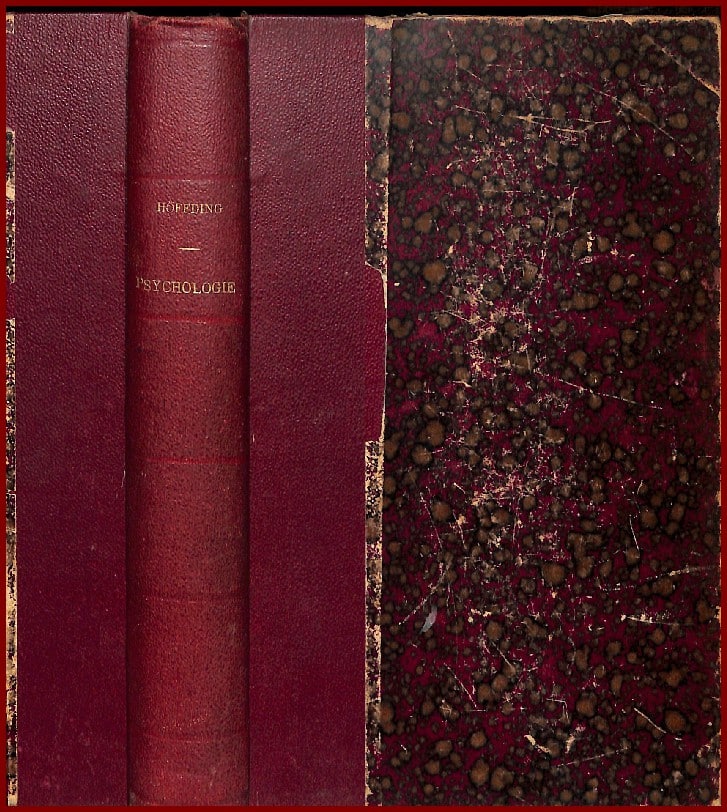

1903, format : 140×220, 470 pages, sans illustration[s].broché, reliure frottée (voir image) bon état intérieur, quelques soulignements et notes au crayon dans le texte

ESQUISSE d’une PSYCHOLOGIE

• FONDÉE SLR L’EXPÉRIENCE PAR Le Dr HARALD HÖFFDING, Professeur à l’Université de Copenhague.

• 2e ÉDITION FRANÇAISE, ENTIÈREMENT REMANIÉE D’APRÈS LA 3° ÉDITION ALLEMANDE PAR LÉON POITEVIN, Professeur de philosophie au collège de Menton.

• PRÉFACE DE M. LE Dr PIERRE JANET

PRÉFACE

• Je suis heureux de présenter au public français le livre d’un philosophe danois, M. Harald Höffding, qui mérite d’être connu en France comme il l’est à l’étranger.

• M. Harald Höffding, né le 11 mars 1843, à Copenhague, étudia d’abord la théologie à l’Université de celte ville où il subit avec succès, en 1865, l’examen de « Candidat». L’influence profonde exercée sur lui par les écrits du penseur et agitateur religieux Sören Kierkegaard lui fit alors quitter la théologie pour la philosophie et il résolut de se faire des idées personnelles sur les grands problèmes. Il aborda ainsi les études psychologiques, morales et historiques. S’étant fait recevoir docteur à l’Université en 1870, par une thèse sur « la conception grecque de la volonté humaine », il commença, comme « doctor legens » ou « privat-docent », des leçons publiques sur la philosophie contemporaine en Allemagne et en Angleterre. La philosophie anglaise des Mill, de Bain, de Spencer a exercé une influence considérable sur la formation de ses idées définitives, bien que dans les grandes questions fondamentales il soit surtout disciple de Spinoza et de Kant. En 1874 parut son « Introduction à la philosophie anglaise contemporaine » qui a été traduite en allemand, en 1889. par le Dr Kurella.

SOMMAIRE

• I. — OBJET ET MÉTIIODE DE LA PSYCHOLOGIE • 4. Définition provisoire de la psychologie comme la science de lûme. —’2. La perception externe précédé la perception interne. —’3. Preuve tirée du langage. — 4. Développement psychologique de la distinction entre le moi et le non-moi. — 5. Conception mythologique de l’âme. — 6. Connaissance directe et indirecte de la vie psychique. — 7. Psychologie et métaphysique. — 8. Méthode de la psychologie : a. Difficulté des observations internes; b. In- fluence des diversités individuelles: c. Analyse psychologique; d. Psychologie expérimentale; e. Psychologie subjective et objective: f. Rapports mutuels des différentes méthodes. — 9. Rapports de la psychologie avec la logique et la morale.

• II — Ame et coups • 1. Le point de vue empirique (phénoménologique). — 2. La loi de la conservation de l’énergie. — 3. La vie organique et la conservation de l’énergie. — 4. a. Rôle du système nerveux ; b. Mouvement réflexe; c. Centres nerveux secondaires; d. Le cerveau: e. Le cerveau et les centres inférieurs. — 5. Détermination provisoire des caractères de la vie consciente. — G. Parallèle entre la conscience et le système nerveux. — 7. Proportionnalité entre la vie consciente et l’activité cérébrale. — 8, a. Hypothèse dualiste et spiritualiste; b. Hypothèse moniste et matérialiste; c. Hypothèse moniste et spiritualiste; d. L’hypothèse de l’identité (monisme).

• III. — Le conscient et l’inconscient • 1. Définition de l’inconscient. — 2. Résultats intellectuels conscients d’un travail préliminaire inconscient. — 3. Perceptions sensibles conscientes résultant d’un travail préliminaire inconscient. — 4. Intermédiaires inconscients. — 5. Instinct et habitude. — 6. Activités consciente et inconsciente simultanées. — 7. Gense inconsciente du sentiment. — 8. L’état de rêve. — 9. Réveil par la relation psychique de l’excitation. — 10. Hypothèse sur l’extension de la vie psychique. — 11. Psychologie et mécanique physique.

• IV. — Division des ÉLÉMENTS psychologiques ‘ 1 • 1. Division des éléments, mais non des étals. — 2. La«division psychologique en trois classes. — 3. Cette division n’est pas une division originelle. — 4. Evolution de la conscience individuelle. — • d. Connexion du sentiment el de la volonté: e. La volonté comme premier el dernier element.

• V. — Psychologie de LA connaissance • A. • 4 Signification psychologique de la question de la simplicité et de rindependance des sensations. – 2. Simplicité des sensations. – 3. Indépendance des sensations. — 4. Qualité des sensations. • 5. La loi de relation dans le domaine des sensations. — 6- Sensations kinesthésiques. — 7. Perception sensible C mouvement. • I. Représentation • 4. Sensation et perception. — 2. Représentations libres. 3. Sensation, perception et représentation libre. — 4. Comment les représentations libres se séparent des perceptions. — 5. Unité formelle et réelle de la conscience. — G. Conservation des représenta- lions. — 7. a. Souvenirs-images. hallucinations, illusions; by. Le souvenir. conditionné par les circonstances de la fixation: P. Le souvenir conditionné par les circonstances de la reproduction: . Le souvenir conditionné par la nature des représentations. — 8, a. L’association des représentations es! soumise a des lois; b. Lois de l’association des représentations: c. Loi fondamentale de l’association des représentations: d. Lois de l’oubli. — 9. Repré- sentations élémentaires, images et idées individuelles, idées géné- rales. — 10. Le langage et les représentations. — 11. L’association des idees et la pensée. — 12. Formation d’images individuelles libres (imagination).

• Idées de lemps et d’espace • 1. Conditions de la représentation du temps. —2. Son dévelop- pement. — 3. Son caractère symbolique. — 4. Appréciation du temps. —5. La forme de l’espace est-elle primitive ? — 6. La perception de la distance est-elle primitive? — 7. a. La perception de la surface est-elle primitive? b. Excitations simultanées; c. Signes locaux. — 8. Théories nativiste et génétique. — 9. Base organique de l’intuition d’espace.— 10. L’idée d’espace. • C. La perceplion du réel • 4 Le contenu de la connaissance en tant qu’expression d’une réalité. — 2. La cohérence, critérium de la réalité. — 3 a L’idée de cause; 6 Le principe de causalité. – 4. Evolution psycholo- gigue de 1 idee de cause. — 5. Limites de la connaissance. «

• VI. — Psychologie DU SENTIMENT • A. Sentimental • 1. Unité de la vie affective. – 2. Le sentiment diffère de là sensation. 3. Le sentiment et les sens particuliers et vital; Sentiment sprovoqués. Sentiments provoqués par le goût et le mouvement; • A. Sentiment et représenlation . • 1. Primordialité du sentiment. • 2. a. Aversion, chagrin, haine; • b. Amour, joie, sympathie : c. Tendance, désir, inclination ; d. Espérance, crainte; e. Sentiments mixtes. — 3. Loi de l’évolulion dù • , sentiment. — 4. Mémoire affective. • C. Egoïsme • 1. Centre de gravité égoïste. — 2. Genèse psychologique de la sympathie. — 3. Base physiologique de la sympathie. — 4. L’amour et la sympathie. — 5. La sympathie se renforce par l’hérédité el la tradition. — 6. Satisfaction idéale de la sympathie. — 7. Sympathie désintéressée. — 8. Sentiment moral et religieux. — 9. Sentiment intellectuel et esthétique. • C. l’Hysiolopie el biologie du senliment ; • 1. Siège physiologique du sentiment. — 2. Importance biologique du sentiment. — 3. Le sentiment el les conditions vitales. • C. Valeur de la loi de relation à l’égard du sentiment • • 1. La loi de relation est commune à la connaissance et au sentiment. — 2. Contraste et rythme dans la vie affective. — 3. Sentiments de relativité. — 4. La répétition sur le sentiment.— 5. Emotion et passion. — 6. Le pessimisme et la loi de relation.— 7. Pas d’états neutres. — S. Le sentiment du sublime. — 9. Le sentiment du ridicule: a. Rire sans ridicule; b. Rire, expression d’un sentiment de puissance et de liberté: c. Rire sympathique (humour) : d. Le ridicule repose sur un effet de contraste; e. Le sublime et le ridicule. • C. Influence du senliment sur la connaissance • 1. Le sentiment, comme pouvoir d’arrêt. de conservation et de choix. — 2. Impulsion affective et association des idées. — 3. La téléologie du sentiment et le mécanisme de la connaissance. — 4. L’expansion du sentiment : a. Effet d’anticipation et de réalisation: b. ElTet d’idéalisation : c. Influence stimulante el excitante.

• VII — PSYCHOLOGIE DE LA VOLONTÉ I • A. Primordialilé de la volonlé i • 1. La volonlé est à la fois la plus primitive et la plus dérivée des manifestations psychiques. — 2. Mouvements spontanés. — 3. Mouvements réflexes. — 4. L’instinct. Le spontané et le réfléchi. — 5. Attention spontanée el réfléchie. — G, a. La volonlé el les repré- sentations kinesthésiques : b. Isolation et combinaison des mouve- ments; c. Importance du fonds inné. • A. La volonlé et les autres éléments de la conscience • 1. L’évolution supérieure de la volonté a pour condition l’évolution de la connaissance et du sentiment • a. Psychologie de la tendance: b. Le souhait: c. Délibération, projet et résolution. • 2. Réaction de la volonté sur la connaissance et le senliment. . • a. Réaction de la volonté sur la connaissance.: b. Réaction de la volonté sur le sentiment: c. Réaction de la volonté sur elle-même. • 3. Rapport d’opposition entre la volonté el les autres éléments de la conscience (concentration et différenciation) • 4. La conscience de la voloné • a. Conscience de la volonté ; b. Le problème du réel dans le domaine de la volonté. •

• FONDÉE SLR L’EXPÉRIENCE PAR Le Dr HARALD HÖFFDING, Professeur à l’Université de Copenhague.

• 2e ÉDITION FRANÇAISE, ENTIÈREMENT REMANIÉE D’APRÈS LA 3° ÉDITION ALLEMANDE PAR LÉON POITEVIN, Professeur de philosophie au collège de Menton.

• PRÉFACE DE M. LE Dr PIERRE JANET

PRÉFACE

• Je suis heureux de présenter au public français le livre d’un philosophe danois, M. Harald Höffding, qui mérite d’être connu en France comme il l’est à l’étranger.

• M. Harald Höffding, né le 11 mars 1843, à Copenhague, étudia d’abord la théologie à l’Université de celte ville où il subit avec succès, en 1865, l’examen de « Candidat». L’influence profonde exercée sur lui par les écrits du penseur et agitateur religieux Sören Kierkegaard lui fit alors quitter la théologie pour la philosophie et il résolut de se faire des idées personnelles sur les grands problèmes. Il aborda ainsi les études psychologiques, morales et historiques. S’étant fait recevoir docteur à l’Université en 1870, par une thèse sur « la conception grecque de la volonté humaine », il commença, comme « doctor legens » ou « privat-docent », des leçons publiques sur la philosophie contemporaine en Allemagne et en Angleterre. La philosophie anglaise des Mill, de Bain, de Spencer a exercé une influence considérable sur la formation de ses idées définitives, bien que dans les grandes questions fondamentales il soit surtout disciple de Spinoza et de Kant. En 1874 parut son « Introduction à la philosophie anglaise contemporaine » qui a été traduite en allemand, en 1889. par le Dr Kurella.

SOMMAIRE

• I. — OBJET ET MÉTIIODE DE LA PSYCHOLOGIE • 4. Définition provisoire de la psychologie comme la science de lûme. —’2. La perception externe précédé la perception interne. —’3. Preuve tirée du langage. — 4. Développement psychologique de la distinction entre le moi et le non-moi. — 5. Conception mythologique de l’âme. — 6. Connaissance directe et indirecte de la vie psychique. — 7. Psychologie et métaphysique. — 8. Méthode de la psychologie : a. Difficulté des observations internes; b. In- fluence des diversités individuelles: c. Analyse psychologique; d. Psychologie expérimentale; e. Psychologie subjective et objective: f. Rapports mutuels des différentes méthodes. — 9. Rapports de la psychologie avec la logique et la morale.

• II — Ame et coups • 1. Le point de vue empirique (phénoménologique). — 2. La loi de la conservation de l’énergie. — 3. La vie organique et la conservation de l’énergie. — 4. a. Rôle du système nerveux ; b. Mouvement réflexe; c. Centres nerveux secondaires; d. Le cerveau: e. Le cerveau et les centres inférieurs. — 5. Détermination provisoire des caractères de la vie consciente. — G. Parallèle entre la conscience et le système nerveux. — 7. Proportionnalité entre la vie consciente et l’activité cérébrale. — 8, a. Hypothèse dualiste et spiritualiste; b. Hypothèse moniste et matérialiste; c. Hypothèse moniste et spiritualiste; d. L’hypothèse de l’identité (monisme).

• III. — Le conscient et l’inconscient • 1. Définition de l’inconscient. — 2. Résultats intellectuels conscients d’un travail préliminaire inconscient. — 3. Perceptions sensibles conscientes résultant d’un travail préliminaire inconscient. — 4. Intermédiaires inconscients. — 5. Instinct et habitude. — 6. Activités consciente et inconsciente simultanées. — 7. Gense inconsciente du sentiment. — 8. L’état de rêve. — 9. Réveil par la relation psychique de l’excitation. — 10. Hypothèse sur l’extension de la vie psychique. — 11. Psychologie et mécanique physique.

• IV. — Division des ÉLÉMENTS psychologiques ‘ 1 • 1. Division des éléments, mais non des étals. — 2. La«division psychologique en trois classes. — 3. Cette division n’est pas une division originelle. — 4. Evolution de la conscience individuelle. — • d. Connexion du sentiment el de la volonté: e. La volonté comme premier el dernier element.

• V. — Psychologie de LA connaissance • A. • 4 Signification psychologique de la question de la simplicité et de rindependance des sensations. – 2. Simplicité des sensations. – 3. Indépendance des sensations. — 4. Qualité des sensations. • 5. La loi de relation dans le domaine des sensations. — 6- Sensations kinesthésiques. — 7. Perception sensible C mouvement. • I. Représentation • 4. Sensation et perception. — 2. Représentations libres. 3. Sensation, perception et représentation libre. — 4. Comment les représentations libres se séparent des perceptions. — 5. Unité formelle et réelle de la conscience. — G. Conservation des représenta- lions. — 7. a. Souvenirs-images. hallucinations, illusions; by. Le souvenir. conditionné par les circonstances de la fixation: P. Le souvenir conditionné par les circonstances de la reproduction: . Le souvenir conditionné par la nature des représentations. — 8, a. L’association des représentations es! soumise a des lois; b. Lois de l’association des représentations: c. Loi fondamentale de l’association des représentations: d. Lois de l’oubli. — 9. Repré- sentations élémentaires, images et idées individuelles, idées géné- rales. — 10. Le langage et les représentations. — 11. L’association des idees et la pensée. — 12. Formation d’images individuelles libres (imagination).

• Idées de lemps et d’espace • 1. Conditions de la représentation du temps. —2. Son dévelop- pement. — 3. Son caractère symbolique. — 4. Appréciation du temps. —5. La forme de l’espace est-elle primitive ? — 6. La perception de la distance est-elle primitive? — 7. a. La perception de la surface est-elle primitive? b. Excitations simultanées; c. Signes locaux. — 8. Théories nativiste et génétique. — 9. Base organique de l’intuition d’espace.— 10. L’idée d’espace. • C. La perceplion du réel • 4 Le contenu de la connaissance en tant qu’expression d’une réalité. — 2. La cohérence, critérium de la réalité. — 3 a L’idée de cause; 6 Le principe de causalité. – 4. Evolution psycholo- gigue de 1 idee de cause. — 5. Limites de la connaissance. «

• VI. — Psychologie DU SENTIMENT • A. Sentimental • 1. Unité de la vie affective. – 2. Le sentiment diffère de là sensation. 3. Le sentiment et les sens particuliers et vital; Sentiment sprovoqués. Sentiments provoqués par le goût et le mouvement; • A. Sentiment et représenlation . • 1. Primordialité du sentiment. • 2. a. Aversion, chagrin, haine; • b. Amour, joie, sympathie : c. Tendance, désir, inclination ; d. Espérance, crainte; e. Sentiments mixtes. — 3. Loi de l’évolulion dù • , sentiment. — 4. Mémoire affective. • C. Egoïsme • 1. Centre de gravité égoïste. — 2. Genèse psychologique de la sympathie. — 3. Base physiologique de la sympathie. — 4. L’amour et la sympathie. — 5. La sympathie se renforce par l’hérédité el la tradition. — 6. Satisfaction idéale de la sympathie. — 7. Sympathie désintéressée. — 8. Sentiment moral et religieux. — 9. Sentiment intellectuel et esthétique. • C. l’Hysiolopie el biologie du senliment ; • 1. Siège physiologique du sentiment. — 2. Importance biologique du sentiment. — 3. Le sentiment el les conditions vitales. • C. Valeur de la loi de relation à l’égard du sentiment • • 1. La loi de relation est commune à la connaissance et au sentiment. — 2. Contraste et rythme dans la vie affective. — 3. Sentiments de relativité. — 4. La répétition sur le sentiment.— 5. Emotion et passion. — 6. Le pessimisme et la loi de relation.— 7. Pas d’états neutres. — S. Le sentiment du sublime. — 9. Le sentiment du ridicule: a. Rire sans ridicule; b. Rire, expression d’un sentiment de puissance et de liberté: c. Rire sympathique (humour) : d. Le ridicule repose sur un effet de contraste; e. Le sublime et le ridicule. • C. Influence du senliment sur la connaissance • 1. Le sentiment, comme pouvoir d’arrêt. de conservation et de choix. — 2. Impulsion affective et association des idées. — 3. La téléologie du sentiment et le mécanisme de la connaissance. — 4. L’expansion du sentiment : a. Effet d’anticipation et de réalisation: b. ElTet d’idéalisation : c. Influence stimulante el excitante.

• VII — PSYCHOLOGIE DE LA VOLONTÉ I • A. Primordialilé de la volonlé i • 1. La volonlé est à la fois la plus primitive et la plus dérivée des manifestations psychiques. — 2. Mouvements spontanés. — 3. Mouvements réflexes. — 4. L’instinct. Le spontané et le réfléchi. — 5. Attention spontanée el réfléchie. — G, a. La volonlé el les repré- sentations kinesthésiques : b. Isolation et combinaison des mouve- ments; c. Importance du fonds inné. • A. La volonlé et les autres éléments de la conscience • 1. L’évolution supérieure de la volonté a pour condition l’évolution de la connaissance et du sentiment • a. Psychologie de la tendance: b. Le souhait: c. Délibération, projet et résolution. • 2. Réaction de la volonté sur la connaissance et le senliment. . • a. Réaction de la volonté sur la connaissance.: b. Réaction de la volonté sur le sentiment: c. Réaction de la volonté sur elle-même. • 3. Rapport d’opposition entre la volonté el les autres éléments de la conscience (concentration et différenciation) • 4. La conscience de la voloné • a. Conscience de la volonté ; b. Le problème du réel dans le domaine de la volonté. •

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.