Description

Référence : 31982

HUBERT Jean – L’Art Pré-Roman

1974, format : 230×300, 202+40pl. pages, 187+40 pl. ht. illustration[s].relié toile, bon état

L’Art Pré-Roman

LES MONUMENTS DATÉS DE LA FRANCE

COLLECTION PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE M. Louis HAUTECŒUR

HUBERT Jean, ARCHIVISTE- PALÉOGRAPHE

DESSINS DE Joséphine HUBERT

Index des noms cités + index des figures dans texte + index des 40 planches hors-texte

INTRODUCTION

Ce livre est avant tout un recueil d’images et l’auteur n’y étudie que des monuments dont l’époque puisse être historiquement fixée. Le texte qu’il contient est destiné à éclairer et à préciser le sûr enseignement que peut donner la vue de plans, de détails de construction et de décoration d’un certain nombre d’édifices à date certaine élevés sur notre sol du Ve au Xe siècle. En archéologie comme en histoire, il suffit de laisser parler les monuments ou les documents pour détruire bien des légendes. Je crois que ces images seront plus éloquentes que de longs discours pour montrer que l’étude de l’art pré-roman, trop longtemps délaissée, est la plus passionnante qu’un archéologue puisse aujourd’hui se proposer

Le discrédit, pour ne point dire le mépris, dont l’art du Moyen âge tout entier fut jadis l’objet s’attache encore à l’art pré-roman. La raison n’en est pas mystérieuse. La Gaule est l’une des rares provinces de l’empire romain où les plus anciens édifices chrétiens n’ont fait jusqu’ici l’objet que d’un très petit nombre d’études et de fouilles méthodiques, et c’est pourquoi notre art pré-roman est presque aussi confusément connu des historiens que l’étaient, il y a soixante ans, l’art roman et l’art gothique. Les archéologues du XIXe siècle ont eu l’admirable mérite de réhabiliter aux yeux de leurs contemporains les créations artistiques du temps de Suger et de saint Louis. Ayant acquis par là des titres suffisants à notre reconnaissance, on leur pardonne bien volontiers d avoir commis l’étrange erreur de croire, avec Viollet-le-Duc, qu’il n a pas existé en Gaule d architecture digne de ce nom avant l’an mille. C est à leurs successeurs qu’il appartient de rechercher, en remontant beaucoup plus haut dans le cours des temps, les véritables origines de notre civilisation médiévale.

L’art pré-roman, en effet, ne mérite pas seulement d’être étudié pour lui-même. Son histoire, au même titre que celle des institutions, de la liturgie ou de la littérature, apporte un témoignage capital sur les origines, la nature et l’évolution de notre première civilisation chrétienne, sur les liens qui l’unissent au lointain Orient et à des contrées plus voisines, sur les créations originales qu’elle sut réaliser dès 1 époque mérovingienne, et sur ses étranges vicissitudes. On ne le soupçonne point suffisamment. C est peut-être en questionnant les monuments élevés sur le sol de la Gaule que l’on pourra donner une réponse nouvelle aux fameuses interrogations posées pour la première fois, au siècle dernier, par Strzygowski dans son livre Orient oder Rom ? Plus récemment, un historien de grand génie, Henri Pirenne, abordant un autre problème, tentait avec force de montrer que la conquête de la Méditerranée par l’Islam au vine siècle avait eu des conséquences décisives sur les destinées de l’empire franc ; on verra que le témoignage de l’archéologie est plus éloquent que celui des textes pour nous permettre d’apprécier à leur exacte valeur les répercussions immédiates ou lointaines d’un cataclysme qui aurait entraîné la disparition définitive de l’économie et delà civilisation que la Gaule du Bas-Empire avait léguées à la Gaule mérovingienne. Enfin, on ne devra plus ignorer qu’au temps de Louis le Pieux et de Charles le Chauve, nos architectes ont su construire sur des plans presque entièrement nouveaux, de très grandes églises couvertes en partie de voûtes de pierre, précédées de vastes avant-nefs à tribunes, prolongées au delà de leur chevet par des cryptes ou des rotondes à plusieurs étages, ornées de vitraux, de mosaïques, de peintures et de merveilleux ouvrages d’orfèvrerie. Ces constructions ont droit à notre admiration car il n’en fut pas alors élevé de plus magnifiques dans tout le monde chrétien. Quand on les compare aux pauvres édifices des premiers temps de la renaissance romane, on mesure les profondes atteintes que portèrent à la civilisation occidentale les invasions normandes, l’effondrement de l’empire carolingien et l’avènement de la féodalité.

TABLE DES MATIÈRES

• Introduction • Chapitre I. — LES MONUMENTS

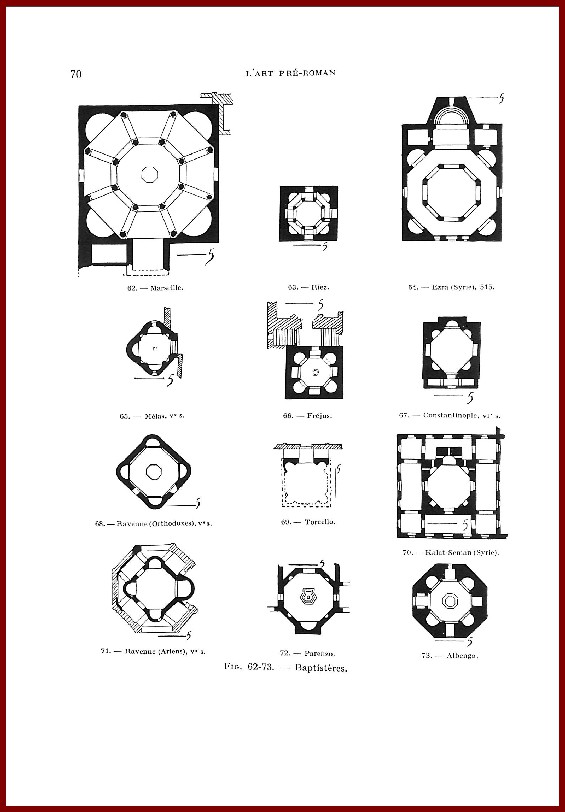

• Les baptistères (IVe-VIe siècle) • Notre-Dame de la Daurade à Toulouse (Ve siècle env.) • Oratoire de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille (milieu du ve siècle env.)… • Église épiscopale de Lyon (vers 470) • Saint-Germain d’Auxerre (493-545) • Saints-Apôtres de Paris (vers 496-511) • Sainte-Croix et Saint-Vincent de Paris (542-vers 558) • Oratoire de Glanfeuil (fin du vie siècle env.) • Saint-Martin d’Autun (589-600 et fin du ixe siècle) • Abbaye de Jumièges (654-684) • Abbaye de Fontenelle (650-787) • Cryptes funéraires de Jouarre « Hypogée des Dunes » de Poitiers • Sainte-Reine d’Alise (avant 721) • Église abbatiale de Saint-Denis (749-775 et 832) • Abbaye de Saint-Riquier (790-799) • Aix-la-Chapelle (796-814) • Germigny-des-Prés (799-818) • Abbaye de Fontenelle (807-833) • Crypte de Saint-Quentin (813-826) • Saint-Médard de Soissons (817-841) • Églises épiscopales du Mans (833-835) • Notre-Dame de Reims (816-862) • Saint-Philbert de Grandlieu (vers 819 et 836-853) • Saint-Pierre de Flavigny (807-864) • Saint-Germain d’Auxerre (841-865) • Saint-Rémi de Reims (816-852) • Saint-Bénigne de Dijon (871-880) • Saint-Étienne d’Auxerre (849-887) • Saint-Aphrodise de Béziers (vers 900) • Cryptes de Saint-Pierre le Vif de Sens (920-940) • Saint-Étienne d’Auxerre (918-961) • Saint-Michel d’Aiguille (936-962) • Saint-Étienne de Déols (après 955) • Notre-Dame de la Basse-Œuvre à Beauvais (949-998) * • Ancienne cathédrale d’Alet à Saint-Servan (seconde moitié du xe siècle) Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans (après 989) •

Chapitre II — ÉVOLUTION DU PLAN ET DE L’ORDONNANCE DES ÉDIFICES RELIGIEUX DU Ve AU Xe SIÈCLE

• Les églises épiscopales • Les églises monastiques • Évolution du plan basilical du ive au vin« siècle Accroissement du nombre des autels Cryptes, rotondes et oratoires édifiés à l’est du chevet Porches, oratoires occidentaux et avant-nefs Les églises à coupole Clochers •

Chapitre III. — DÉTAILS DE LA CONSTRUCTION

• La construction en bois • Les appareils Emploi du marbre • Voûtes et supports • Baies, arcs et niches •

Chapitre IV. — LA DÉCORATION

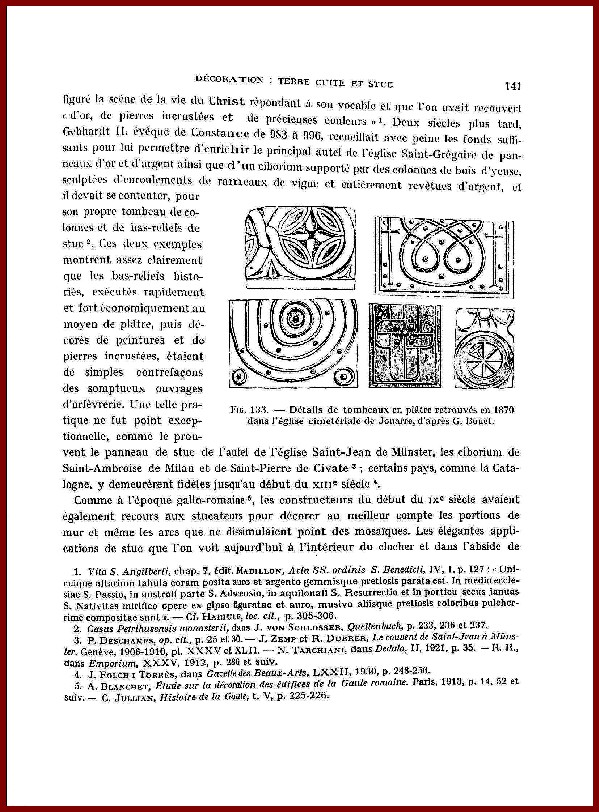

• La Mosaïque • Pavements de marbre Peintures murales • Tissus • Vitraux Orfèvrerie • Bronze • Statues de bois recouvertes de métal précieux Terre cuite et stuc • Sculpture sur marbre • Sculpture sur pierre •

Conclusion

• Orient et Occident • Archéologie et Histoire • Art pré-roman et Art roman •

Index sommaire

Table des figures dans le texte

Table des planches hors texte

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.