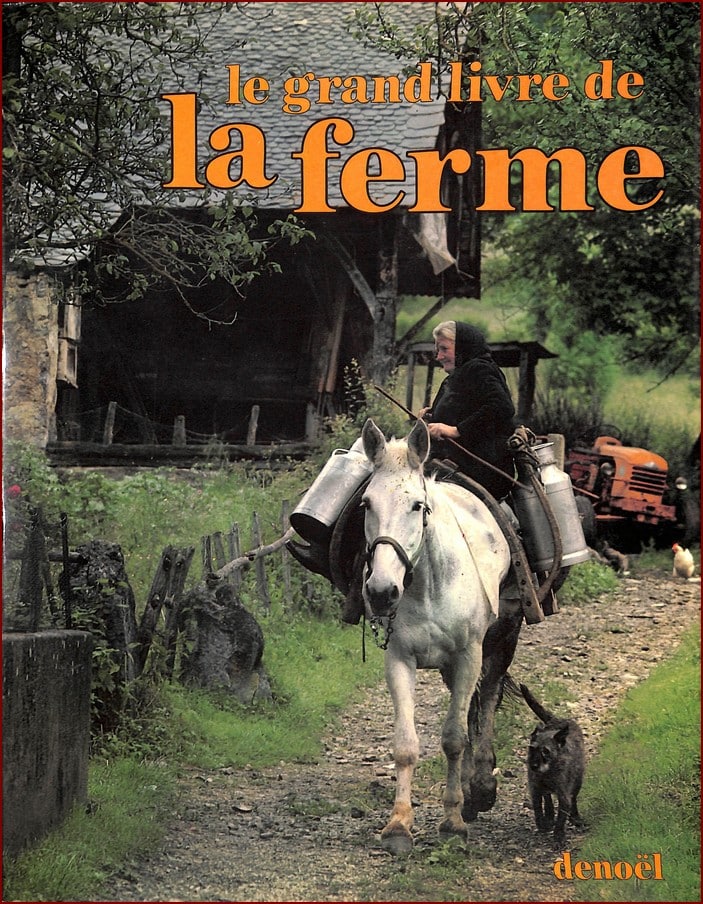

Description

Référence : 30722

– Le grand livre de la Ferme

1980, format : 230×300, 220 pages, très nb ill. cartonné, avec jaquette

Pourquoi ce Grand Livre de la ferme? Parce qu’un tel ouvrage est tout à fait d’actualité en cette fin du xxe siede. Parce que des milliers de jeunes couples – et de célibataires de tous âges – en ont aujourd’hui besoin. Ceux qui en ont assez de la ville au quotidien harcelant, qui veulent vivre, enfin! Vivre vraiment. Et qui se rappellent qu’on vivait fort bien à la campagne, du temps des grands-parents.

La terre à l’abandon

Livre du retour à la terre? Peut-être. Livre pratique en tout cas, et sociologiquement nécessaire. Car les Français ont failli laisser mourir leur terre. Ceux d’entre nous qui sont nés avant la Première guerre ont connu l’époque où un tel rappel eût été tout à fait inutile. Souvenez- vous : « La grand’misère des campagnes… » titraient les journaux de 1912, et M. Bazin intitulait un de ses livres La terre qui meurt… Le Grand Dérangement s’amorçait, moins spectaculaire que celui des Canadiens, mais presque aussi total.

La ville attirait le rural. Ouvrier agricole, il devenait O.S. en usine. Lermier, on le retrouvait commerçant détaillant. Hobereau, il vendait le manoir aux toits ruineux, entrait dans quelque banque.

Ce n’est pas par hasard qu’une des rues qui bordaient la gare Montparnasse fut nommée « rue de l’Arrivée ». Elle voyait, chaque soir, débarquer des Bretons portant leur valise ficelée de cordes : ils allaient loger avec un cousin métallurgiste chez Renault, et le lendemain commençait leur vie de manœuvre. Gare d’Austerlitz, c’étaient des Auvergnats. Même valise, même galetas pour dormir. Ces arrivants avaient eux aussi un cousin, tenancier d’un bistrot infime, dans quelque quartier ouvrier de Paris.

La ferme, là-bas, du côté de Saint-Pol-de-Léon ou de Saint-Lour, restait vide. Un vieux grand-père et sa compagne y survivaient petitement, parce qu’ils ne pouvaient plus exploiter la terre.

Ce mouvement s’est accéléré entre les deux guerres, affolé pendant les années cinquante, et tout au long de la période dite d’« expansion » : 30 % d’agriculteurs vers 1910, 8% aujourd’hui, peut-être 5% demain.

Là-bas, les vieux étaient enterrés, le toit de la ferme s effondrait d’hiver en hiver, le notaire du chef-lieu de canton avait un domaine de plus à liquider à n’importe quel prix. On vit même – souvenez-vous – des écriteaux « Village à vendre ». Terres à l’abandon, hommes déracinés… Telles furent les conséquences.

Des « fermettes » au vrai retour Et puis quelque chose s’est passé. Le Français est retourné à la campagne. Pour s’y reposer, d’abord, et ce fut le temps des « fermettes », des fermes qu’on faisait retaper par un ensemblier si l’on était très riche, par des copains le plus souvent.

Cela a démarré vers 1955. Les années 1960-1965 virent fleurir ces fermettes à la pelouse bien peignée qui évoquaient trop souvent les « Mon rêve » et autres « Ça m’suffit » de Maisons-Alfort. On y arrivait en week-end, on y jouait à vivre « campagnardement », les barbecues, de rigueur, faisaient bien mal griller la viande et, le dimanche soir, on s’enlisait dans les embouteillages du retour.

Les paysans aimaient-ils ces visiteurs du dimanche? C’est difficile à dire. On ne parlait pas tout à fait la même langue. Ça travaille, un paysan, ça trait ses vaches le dimanche comme les autres jours, ça n’a jamais de vacances. On se côtoyait, sans plus. Polis, bien sûr, les hommes de la terre, et prêts à « donner la main » quand le Parisien en avait besoin, mais les choses n’allaient pas plus loin. D’autant plus que le Parisien en question était souvent Allemand en Alsace, Belge ou Hollandais en Ardèche, Anglais un peu partout, et qu’au bout du compte il ne faisait pas beaucoup travailler les gens du pays. Les villages continuaient leur lente agonie. Combien, dans le Massif central, n’avaient plus qu’un seul artisan : le menuisier… Parce qu’il en faut un, pour les cercueils… Giono a si bien chanté cette mort lente des hameaux du Luberon qu’on ne peut plus rien écrire, après lui.

Vivre

Le vrai changement s’est produit un peu plus tard. Vers 1968… A cause des événements de ce mai-là? Pas forcément. Plutôt pour les mêmes raisons. Un besoin de vivre en homme, en femme. De vivre toute la journée et pas seulement entre les heures de travail. « Métro-boulot- dodo », barbouillés tant de fois sur les murs de Paris, exprimaient ce besoin-là, au fond…

Et le mouvement s’est amorcé. Lentement, gauchement. Tel garçon déçu jusqu’aux moelles trouvait le moyen de louer une montagne cévenole, pour y « faire du mouton », comme on disait. Tel groupe montait une de ces « communautés » qu’on vit fleurir en Ariège. C’était touchant, ce fut un échec….

La terre à l’abandon

Livre du retour à la terre? Peut-être. Livre pratique en tout cas, et sociologiquement nécessaire. Car les Français ont failli laisser mourir leur terre. Ceux d’entre nous qui sont nés avant la Première guerre ont connu l’époque où un tel rappel eût été tout à fait inutile. Souvenez- vous : « La grand’misère des campagnes… » titraient les journaux de 1912, et M. Bazin intitulait un de ses livres La terre qui meurt… Le Grand Dérangement s’amorçait, moins spectaculaire que celui des Canadiens, mais presque aussi total.

La ville attirait le rural. Ouvrier agricole, il devenait O.S. en usine. Lermier, on le retrouvait commerçant détaillant. Hobereau, il vendait le manoir aux toits ruineux, entrait dans quelque banque.

Ce n’est pas par hasard qu’une des rues qui bordaient la gare Montparnasse fut nommée « rue de l’Arrivée ». Elle voyait, chaque soir, débarquer des Bretons portant leur valise ficelée de cordes : ils allaient loger avec un cousin métallurgiste chez Renault, et le lendemain commençait leur vie de manœuvre. Gare d’Austerlitz, c’étaient des Auvergnats. Même valise, même galetas pour dormir. Ces arrivants avaient eux aussi un cousin, tenancier d’un bistrot infime, dans quelque quartier ouvrier de Paris.

La ferme, là-bas, du côté de Saint-Pol-de-Léon ou de Saint-Lour, restait vide. Un vieux grand-père et sa compagne y survivaient petitement, parce qu’ils ne pouvaient plus exploiter la terre.

Ce mouvement s’est accéléré entre les deux guerres, affolé pendant les années cinquante, et tout au long de la période dite d’« expansion » : 30 % d’agriculteurs vers 1910, 8% aujourd’hui, peut-être 5% demain.

Là-bas, les vieux étaient enterrés, le toit de la ferme s effondrait d’hiver en hiver, le notaire du chef-lieu de canton avait un domaine de plus à liquider à n’importe quel prix. On vit même – souvenez-vous – des écriteaux « Village à vendre ». Terres à l’abandon, hommes déracinés… Telles furent les conséquences.

Des « fermettes » au vrai retour Et puis quelque chose s’est passé. Le Français est retourné à la campagne. Pour s’y reposer, d’abord, et ce fut le temps des « fermettes », des fermes qu’on faisait retaper par un ensemblier si l’on était très riche, par des copains le plus souvent.

Cela a démarré vers 1955. Les années 1960-1965 virent fleurir ces fermettes à la pelouse bien peignée qui évoquaient trop souvent les « Mon rêve » et autres « Ça m’suffit » de Maisons-Alfort. On y arrivait en week-end, on y jouait à vivre « campagnardement », les barbecues, de rigueur, faisaient bien mal griller la viande et, le dimanche soir, on s’enlisait dans les embouteillages du retour.

Les paysans aimaient-ils ces visiteurs du dimanche? C’est difficile à dire. On ne parlait pas tout à fait la même langue. Ça travaille, un paysan, ça trait ses vaches le dimanche comme les autres jours, ça n’a jamais de vacances. On se côtoyait, sans plus. Polis, bien sûr, les hommes de la terre, et prêts à « donner la main » quand le Parisien en avait besoin, mais les choses n’allaient pas plus loin. D’autant plus que le Parisien en question était souvent Allemand en Alsace, Belge ou Hollandais en Ardèche, Anglais un peu partout, et qu’au bout du compte il ne faisait pas beaucoup travailler les gens du pays. Les villages continuaient leur lente agonie. Combien, dans le Massif central, n’avaient plus qu’un seul artisan : le menuisier… Parce qu’il en faut un, pour les cercueils… Giono a si bien chanté cette mort lente des hameaux du Luberon qu’on ne peut plus rien écrire, après lui.

Vivre

Le vrai changement s’est produit un peu plus tard. Vers 1968… A cause des événements de ce mai-là? Pas forcément. Plutôt pour les mêmes raisons. Un besoin de vivre en homme, en femme. De vivre toute la journée et pas seulement entre les heures de travail. « Métro-boulot- dodo », barbouillés tant de fois sur les murs de Paris, exprimaient ce besoin-là, au fond…

Et le mouvement s’est amorcé. Lentement, gauchement. Tel garçon déçu jusqu’aux moelles trouvait le moyen de louer une montagne cévenole, pour y « faire du mouton », comme on disait. Tel groupe montait une de ces « communautés » qu’on vit fleurir en Ariège. C’était touchant, ce fut un échec….

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.