Description

Référence : 31984

– Plan Vert Régional d’Ile-de-France

1994, format : 210×295, 258 pages, très nombreuses avec cartes illustration[s].broché, bon état

Plan Vert Régional d’Ile-de-France

La trame verte, une option du schéma directeur de la région d’Ile-de-France

L’urbanisation de la région d’Ile-de-France s’est longtemps caractérisée par une extension continue en tache d’huile à partir de la Capitale, progressant d’une manière diffuse au détriment de l’espace rural.

En 1965, le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme

LES ZONES NATURELLES D’EQUILIBRE DANS LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

INTRODUCTION

• Le temps est révolu où aménagement et urbanisme se déclinaient presque exclusivement en termes de constructions, infrastructures et architecture, ne laissant aux espaces verts qu’une place résiduelle. L’évolution des esprits a été parallèle à celle des institutions territoriales. •

Le Plan vert est né de la décentralisation

• N’étant imposé ni par la loi, ni par les règlements d’urbanisme, conçu selon une démarche pragmatique, le Plan vert s’efforce de répondre à des besoins profonds. Il est le fruit d’un long processus de maturation. Son émergence a été possible grâce à la nouvelle conscience collective en matière d’environnement. •

Historique

• Dans le contexte du Schéma directeur régional de 1965, la situation était la suivante : il n’existait aucune politique d’ensemble pour le District qui précéda la Région, pas de politique de rattrapage pour les espaces déjà construits et dépourvus d’espaces verts; l’espace rural si important en Ile-de-France était ignoré, seul se concevait le développement forestier public de l’État.

•

Dans les années 70, la Mission d’Aménagement Rural du ministère de l’Agriculture, à peine créée, et l’IAURP conçurent le concept de trame verte régionale, basée sur le principe de l’organisation discontinue de la croissance urbaine telle que les villes nouvelles l’avaient amorcée, la concentrant sur certains sites privilégiés. Ceci conduisait à limiter ou interdire tout développement urbain à proximité. Pour la première fois, les espaces ruraux agricoles ou boisés, jouaient un rôle urbain positif dans les grandes discontinuités régionales séparant les villes nouvelles et les coupures vertes des schémas directeurs locaux. De là naquirent, en 1974, les zones naturelles d’équilibre (Z.N.E.). Issues d’une simple circulaire, elles ont joué un rôle considérable, rendant crédible le schéma directeur de 1976 et protégeant les paysages de la Plaine de Versailles, du Vexin, de la Plaine de France, du Plateau de Brie et du Hurepoix.

• •

SOMMAIRE

•

LE PLAN VERT RÉGIONAL •

INTRODUCTION • Un plan vert en quatre volets •

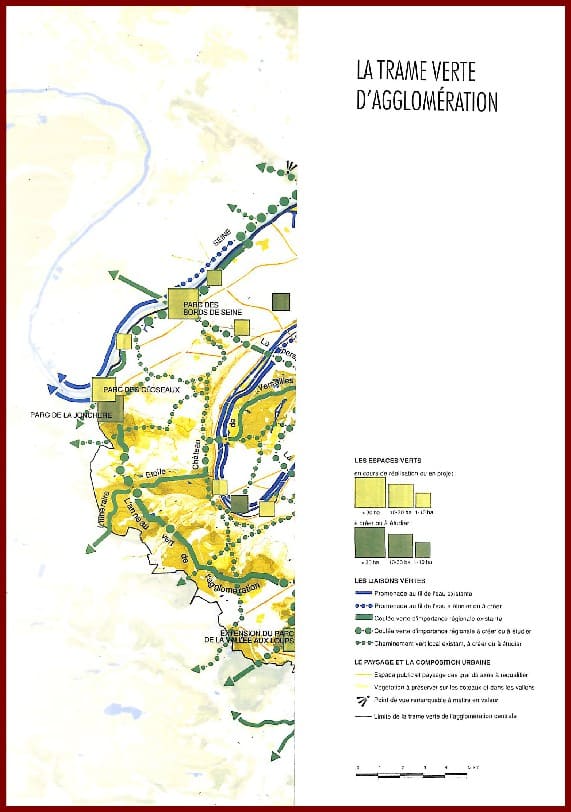

LA TRAME VERTE D AGGLOMÉRATION

• 1. Un patrimoine d’espaces verts, • fruit d’une longue histoire • 1. De ríle de la cité au Paris des rois de France • 2. Le XIXe siècle et le Paris haussmannien • 3. Depuis Haussmann, une minéralisation • croissante • 4. 1970-1990 : Nouvel élan et participation • de tous les acteurs publics •

2. Le bilan de l’état actuel : des besoins et des • potentialités • 1. Le verdissement de la zone centrale : • un état des lieux • 2. Des besoins encore importants • 3. Des projets à l’étude, des opportunités à • saisir •

3. La trame verte : un projet fédérateur pour le • cœur de l’agglomération • 1. Développer l’offre en espaces verts • 2. Créer un réseau maillé et hiérarchisé • de liaisons vertes • 3. Mettre en valeur le paysage • La trame verte d’agglomération : • synthèse des propositions • 4. Préserver et valoriser l’héritage végétal •

Une nouvelle dynamique à impulser

•

LA CEINTURE VERTE

• 1. . La périphérie de l’agglomération • 1. De la banlieue extérieure aux franges de • l’agglomération • 2. La zone d’intervention de la ceinture verte • lieu des principales pressions • 3. Un concept à caractère universel •

2. . Le projet de ceinture verte autour de Paris • et de sa banlieue • 1. La genèse d’une idée • 2. Les grands objectifs de la ceinture verte • 3. Une mosaïque d’espaces de nature • différente, d’amplitude variable •

3. Physionomie de la ceinture verte

• 1. Les entités géographiques • 2. Les liaisons vertes •

4. Des actions spécifiques à engager

• 1. Pour les forêts et les espaces de loisirs • 2. Les zones agricoles • 3. Conduire des actions de paysagement • Carte de synthèse •

LA COURONNE RURALE

•

1. L’espace complémentaire de l’agglomération • 1. Une physionomie rurale • 2. Des paysages typiques de l’Ile-de-France .. •

2. Un espace « naturel » très humanisé • 1. Le milieu de vie des « ruraux » • 2. Des activités fondées sur l’espace • 3. Des sites d’accueil et de détente •

3. Un projet à moyen terme : mettre en valeur l’espace naturel

• 1. Un objectif à trois volets • 2. Les moyens d’une action régionale • 3. Des réalisations à caractère exemplaire •

Un développement équilibré

•

LES VALLÉES ET LES LIAISONS VERTES

•

1. Les vallées d’Ile-de-France

• 1. La description des vallées • 2. Rôles et fonctions des vallées • 3. Etat et situation des vallées d’Ile-de-France • 4. Propositions pour la protection et la mise en valeur des vallées •

2. Les liaisons vertes

• 1. Définition et rôle des liaisons vertes • 2. Les objectifs d’aménagement • 3. Perspectives de création •

Vers un schéma d’ensemble des vallées et des liaisons vertes

•

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT : • UNE PALETTE DE MOYENS À CONJUGUER

• 1. Une mise en œuvre partenariale • 1. . Une impulsion régionale • 2. Le relais des collectivités locales •

2. Études et mise en œuvre : des outils intéressants

• 1. Les politiques contractuelles de l’État • 2. Un outil à développer : le plan vert communal ou intercommunal • 3. Un mode opératoire à mieux utiliser : la zone d’aménagement concerté •

3. Les moyens réglementaires et contractuels

• 1. Les documents d’urbanisme • 2. Les autres moyens de protection • 3. La maîtrise et la surveillance foncière • 4. Les contrats d’ouverture au public • 5. Les conventions de remise de terrains de carrière en fin d’exploitation • 6. Une possibilité nouvelle à l’étude : les servitudes conventionnelles •

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF DU PLAN VERT

La trame verte, une option du schéma directeur de la région d’Ile-de-France

L’urbanisation de la région d’Ile-de-France s’est longtemps caractérisée par une extension continue en tache d’huile à partir de la Capitale, progressant d’une manière diffuse au détriment de l’espace rural.

En 1965, le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme

LES ZONES NATURELLES D’EQUILIBRE DANS LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

INTRODUCTION

• Le temps est révolu où aménagement et urbanisme se déclinaient presque exclusivement en termes de constructions, infrastructures et architecture, ne laissant aux espaces verts qu’une place résiduelle. L’évolution des esprits a été parallèle à celle des institutions territoriales. •

Le Plan vert est né de la décentralisation

• N’étant imposé ni par la loi, ni par les règlements d’urbanisme, conçu selon une démarche pragmatique, le Plan vert s’efforce de répondre à des besoins profonds. Il est le fruit d’un long processus de maturation. Son émergence a été possible grâce à la nouvelle conscience collective en matière d’environnement. •

Historique

• Dans le contexte du Schéma directeur régional de 1965, la situation était la suivante : il n’existait aucune politique d’ensemble pour le District qui précéda la Région, pas de politique de rattrapage pour les espaces déjà construits et dépourvus d’espaces verts; l’espace rural si important en Ile-de-France était ignoré, seul se concevait le développement forestier public de l’État.

•

Dans les années 70, la Mission d’Aménagement Rural du ministère de l’Agriculture, à peine créée, et l’IAURP conçurent le concept de trame verte régionale, basée sur le principe de l’organisation discontinue de la croissance urbaine telle que les villes nouvelles l’avaient amorcée, la concentrant sur certains sites privilégiés. Ceci conduisait à limiter ou interdire tout développement urbain à proximité. Pour la première fois, les espaces ruraux agricoles ou boisés, jouaient un rôle urbain positif dans les grandes discontinuités régionales séparant les villes nouvelles et les coupures vertes des schémas directeurs locaux. De là naquirent, en 1974, les zones naturelles d’équilibre (Z.N.E.). Issues d’une simple circulaire, elles ont joué un rôle considérable, rendant crédible le schéma directeur de 1976 et protégeant les paysages de la Plaine de Versailles, du Vexin, de la Plaine de France, du Plateau de Brie et du Hurepoix.

• •

SOMMAIRE

•

LE PLAN VERT RÉGIONAL •

INTRODUCTION • Un plan vert en quatre volets •

LA TRAME VERTE D AGGLOMÉRATION

• 1. Un patrimoine d’espaces verts, • fruit d’une longue histoire • 1. De ríle de la cité au Paris des rois de France • 2. Le XIXe siècle et le Paris haussmannien • 3. Depuis Haussmann, une minéralisation • croissante • 4. 1970-1990 : Nouvel élan et participation • de tous les acteurs publics •

2. Le bilan de l’état actuel : des besoins et des • potentialités • 1. Le verdissement de la zone centrale : • un état des lieux • 2. Des besoins encore importants • 3. Des projets à l’étude, des opportunités à • saisir •

3. La trame verte : un projet fédérateur pour le • cœur de l’agglomération • 1. Développer l’offre en espaces verts • 2. Créer un réseau maillé et hiérarchisé • de liaisons vertes • 3. Mettre en valeur le paysage • La trame verte d’agglomération : • synthèse des propositions • 4. Préserver et valoriser l’héritage végétal •

Une nouvelle dynamique à impulser

•

LA CEINTURE VERTE

• 1. . La périphérie de l’agglomération • 1. De la banlieue extérieure aux franges de • l’agglomération • 2. La zone d’intervention de la ceinture verte • lieu des principales pressions • 3. Un concept à caractère universel •

2. . Le projet de ceinture verte autour de Paris • et de sa banlieue • 1. La genèse d’une idée • 2. Les grands objectifs de la ceinture verte • 3. Une mosaïque d’espaces de nature • différente, d’amplitude variable •

3. Physionomie de la ceinture verte

• 1. Les entités géographiques • 2. Les liaisons vertes •

4. Des actions spécifiques à engager

• 1. Pour les forêts et les espaces de loisirs • 2. Les zones agricoles • 3. Conduire des actions de paysagement • Carte de synthèse •

LA COURONNE RURALE

•

1. L’espace complémentaire de l’agglomération • 1. Une physionomie rurale • 2. Des paysages typiques de l’Ile-de-France .. •

2. Un espace « naturel » très humanisé • 1. Le milieu de vie des « ruraux » • 2. Des activités fondées sur l’espace • 3. Des sites d’accueil et de détente •

3. Un projet à moyen terme : mettre en valeur l’espace naturel

• 1. Un objectif à trois volets • 2. Les moyens d’une action régionale • 3. Des réalisations à caractère exemplaire •

Un développement équilibré

•

LES VALLÉES ET LES LIAISONS VERTES

•

1. Les vallées d’Ile-de-France

• 1. La description des vallées • 2. Rôles et fonctions des vallées • 3. Etat et situation des vallées d’Ile-de-France • 4. Propositions pour la protection et la mise en valeur des vallées •

2. Les liaisons vertes

• 1. Définition et rôle des liaisons vertes • 2. Les objectifs d’aménagement • 3. Perspectives de création •

Vers un schéma d’ensemble des vallées et des liaisons vertes

•

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT : • UNE PALETTE DE MOYENS À CONJUGUER

• 1. Une mise en œuvre partenariale • 1. . Une impulsion régionale • 2. Le relais des collectivités locales •

2. Études et mise en œuvre : des outils intéressants

• 1. Les politiques contractuelles de l’État • 2. Un outil à développer : le plan vert communal ou intercommunal • 3. Un mode opératoire à mieux utiliser : la zone d’aménagement concerté •

3. Les moyens réglementaires et contractuels

• 1. Les documents d’urbanisme • 2. Les autres moyens de protection • 3. La maîtrise et la surveillance foncière • 4. Les contrats d’ouverture au public • 5. Les conventions de remise de terrains de carrière en fin d’exploitation • 6. Une possibilité nouvelle à l’étude : les servitudes conventionnelles •

RÉSUMÉ RÉCAPITULATIF DU PLAN VERT

Avis

Il n’y a pas encore d’avis.